Elisa Morante tiene 57 años y lleva consigo una historia que desafía los prejuicios que la rodean. Desde muy joven, aprendió a mirar el mundo con otros sentidos, esquivando etiquetas y límites que la vida intentó imponerle.

Por Daniela Franco

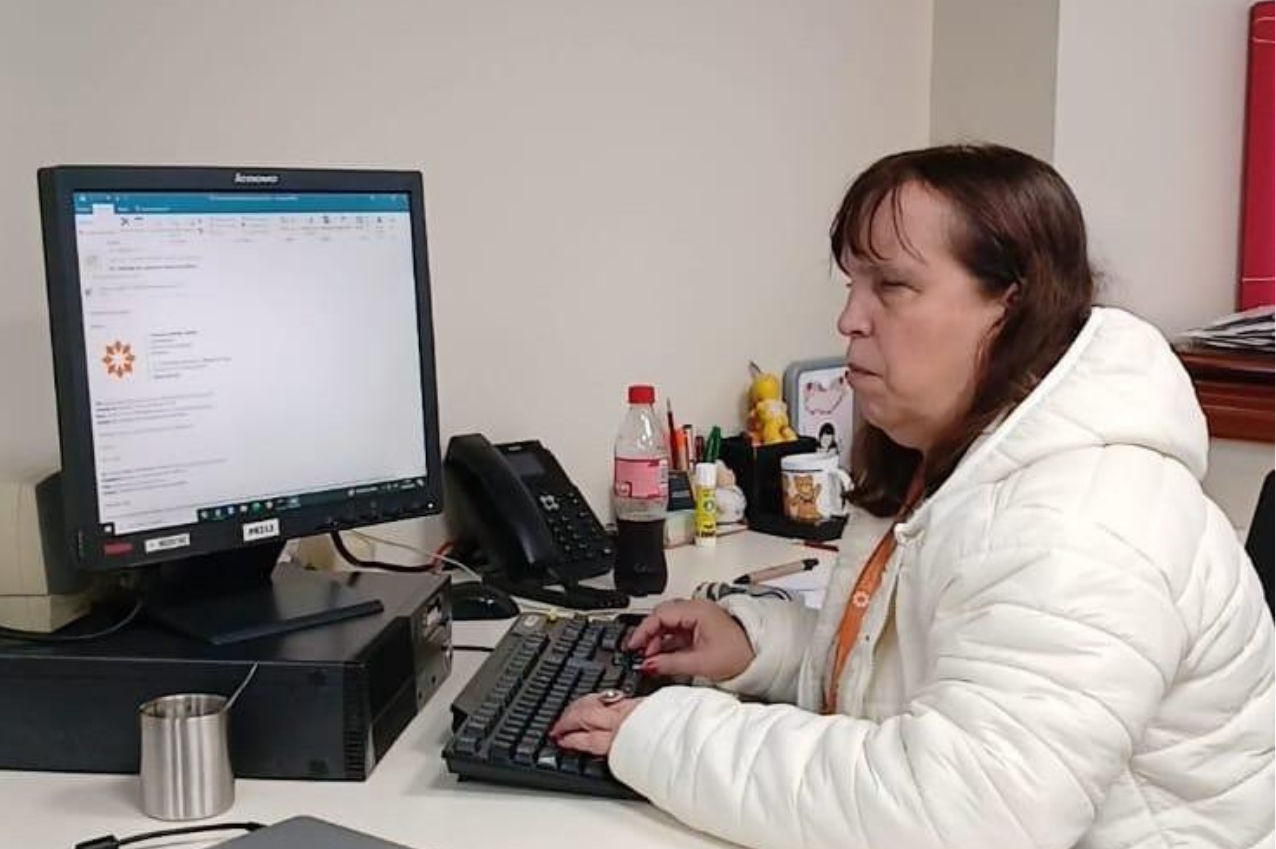

La biblioteca está en silencio. Al fondo, dentro de su oficina, Elisa redacta sin cesar. Sus dedos se mueven con agilidad sobre el teclado, mientras la voz de una app le va dictando lo que aparece en pantalla. Hoy cumple un nuevo día siendo la encargada del área de Responsabilidad Social en la Universidad de Lima.

A veces suelta un comentario gracioso o se le escapa una carcajada recordando alguna anécdota. Desde que llega al trabajo hasta las cuatro de la tarde, Elisa está atenta y dispuesta a apoyar a quien la necesite dentro de su muy querida institución. No puede ver, pero eso nunca la detuvo.

Aprendió a moverse por la vida sabiendo que sus límites no estaban en sus ojos, sino en los prejuicios que los demás puedan tener. Habla con firmeza, ríe con ganas y mira la vida desde una perspectiva más profunda. Sabe de lo que es capaz, y no permite que nadie le diga lo contrario.

¿Podrías contarme un poco sobre tu infancia? ¿Cómo fue crecer con discapacidad?

Tengo cuatro hermanos, y tres de nosotros tenemos Amaurosis congénita de Leber, una enfermedad que se desarrolló de forma distinta en cada uno. En mi caso, veía algo hasta el 92 y recién en el 95 dejé de ver completamente. Hicimos la primaria en un colegio especial para niños ciegos; sin embargo, al pasar a secundaria fue todo un problemón. Mis padres buscaron varias opciones, pero la respuesta siempre era “no”. Incluso a uno de mis hermanos lo rechazaron después de haberlo matriculado. Por suerte, nos aceptaron en el colegio donde estudió mi mamá, el Sophianum.

¿Y cómo fue la etapa universitaria?

Mi papá habló con la facultad. Yo fui el primer caso de estudiante con discapacidad visual, aunque en ese momento aún veía un poco. En los exámenes escritos me daban más tiempo o, si no, me tomaban pruebas orales. En Filadelfia nos hicieron unos lentes especiales y yo leía un montón de libros con mi lupa grandota. Estoy segura de que las personas que estudiaban conmigo en esa época se acuerdan de mí sentadita, leyendo mis separatas.

¿Cómo te sentiste al descubrir la carrera?

Me fascinó. Genuinamente, se volvió mi mundo. Vivía en la universidad, incluso me metía a cursos de ciclos mayores porque me gustaba aprender de todo. Elegí la especialización de audiovisuales, que en ese tiempo se llamaba Radio y Televisión. Obviamente, no hacía la parte de cámara, a mí me ayudaban en eso, pero sí me encargaba del área de producción. Si hacíamos cosas de época, yo me iba a buscar los vestidos y todo lo necesario. Me encantaba el cine, las películas, todo lo que era análisis. Incluso tenía y sigo teniendo mis enciclopedias de cine.

Y después de egresar, trabajaste 28 años en el área de Empleabilidad. ¿Qué es lo que más te emocionaba de tu trabajo?

El lograr que los chicos ingresen al mundo laboral a raíz de alguna charla o actividad que habíamos organizado, porque de esa forma se podía crear un vínculo, el contacto con las empresas. Eso era lo más importante para mí y lo que más me enorgullecía.

Dijiste alguna vez que tu mayor alegría profesional, mientras trabajabas en el área de Empleabilidad, fue la Feria del Trabajo. ¿Qué la hizo tan especial?

Definitivamente ver su crecimiento de manera exponencial. Yo creé la primera Feria del Trabajo que comenzó con 4 empresas, pasó a 12, luego 30 y el año pasado, ¡fueron 96! Fuimos testigos de cómo se iba copando todo el Zoom hasta quedarse sin espacio, de cómo las empresas se mataban haciendo los stands y de la participación de los chicos. Ha llegado a haber una asistencia de 5,000 personas. Hemos tenido la feria de trabajo más importante de todas las universidades y a nivel de Iberoamérica.

Increíble. Y ahora que estás trabajando en Responsabilidad Social en la biblioteca, ¿qué planes tienes en mente?

Toca innovar, acercar a los chicos a la colaboración con la literatura. Estamos analizando diferentes campañas, como una de donación de libros a nivel de toda la universidad, colaborar con instituciones que tienen carencias en sus bibliotecas, crear clubes de lectura, etcétera. La idea es que la biblioteca no sea un ente tranquilo o pasivo, sino que se abra hacia el otro, porque al donar un libro, estás dando parte de ti a otra persona.

Me comentaron que tienes un proyecto de audiolibros… ¿Cómo te inspiraste?

Sí, aunque la verdad es que este proyecto todavía está en fase de idea. Yo descubrí la magia del audiolibro en la pandemia. Un amigo mío me enviaba varios audiolibros, así que comencé a leer, leer, leer como una salvaje. Cuando dejé de ver, dejé de lado la lectura, pero cuando descubrí este formato, fue una cosa de locos. Me descargué toda la saga de Harry Potter (risas). Durante la pandemia, habré leído ciento y pico libros. Fue fantástico.

¿Y cuál es tu principal objetivo con esta propuesta?

Quisiera llegar, por ejemplo, a colegios primarios y a instituciones como CERCIL —donde capacitan a personas con discapacidad visual—, aunque la idea es presentar esta iniciativa no solamente a personas con discapacidad visual, sino también a ancianos. Y lo mejor sería que no se trate de llevar el audiolibro en sí, sino también hacer que los alumnos de diversos colegios formen parte de la dramatización, capacitarlos para que ellos mismos lo hagan, porque eso es lo bacán de estos libros.

¿Crees que, propuestas como esta, han influido en cómo se percibe a las personas con discapacidad visual?

Un montón, tanto por la modernidad como la integración que se ha implementado en los colegios. Antes eras un bicho raro. El hacer que, durante los últimos años, los niños convivan con personas con discapacidades ha sido maravilloso. Asimismo, cuando yo estaba en el colegio había personas que agradecieron esa integración porque no solo fui yo, también había una chica que era sorda en otro salón y eso fue innovador.

¿Y qué es clave para que la sociedad siga por ese camino de respeto y visibilización?

Enseñar, romper con ese prejuicio que se tiene sobre las personas ciegas. Desde pequeña quería romper con ese paradigma, me llega. La gente piensa que nosotros solo podemos ser catadores de cerveza, contestadores telefónicos o masajistas. No ven más allá, no hay o no proporcionan las herramientas y a veces son los mismos padres quienes limitan a sus hijos.

¿Cuál ha sido el comentario o prejuicio más duro con el que te has encontrado?

Hay mucha gente que te trata distinto y te suelta babosadas. Por ejemplo, en la universidad le dijeron a mi hermano que seguramente nuestros padres habían cometido pecado en el pasado y por eso habíamos nacido así. O también me han dicho: ¿cómo viajas sola o por qué? Cuando conocí París, que siempre había sido mi sueño, me dijeron: ¿Pero para qué, si no puedes verlo?

Dijiste que “la discapacidad no es un problema, es la oportunidad de ver la vida diferente”. ¿Cómo viviste eso al cumplir tu sueño de conocer París?

El problema de ahora es que la gente piensa que todo es ver, ver, ver, y no comprenden que es más allá del ver: es sentir, es la emoción. Tú puedes disfrutar con escuchar, caminar, oler. Incluso, a veces te lo van narrando y tú vas imaginando. Lo importante es que estás haciendo lo que deseabas. A mí me gusta salir, socializar, ayudar a la gente, bailar, ver fútbol… Nunca me sentí diferente al resto.

¿Y qué piensas de las personas que aún tienen esos prejuicios?

Hay personas con discapacidad física, pero la discapacidad más triste es la del corazón. Esa es la peor porque ni siquiera tiene cura o tratamiento. Yo creo que las personas le tienen miedo a la discapacidad porque no sabrían cómo enfrentarla y es por eso que reaccionan de dichas maneras.

¿Hay algo que extrañes especialmente desde que dejaste de ver?

Yo perdí ver mis películas. Las amaba. Analizarlas: plano, contraplano, picado, contrapicado… Perdí ver los atardeceres. Son esas pequeñas cosas que la gente no valora, porque las piensa como algo cotidiano. Creo que no damos gracias a Dios por lo que tenemos. No valoramos las cosas del día a día, y en cualquier momento las podemos perder.

Si una persona con discapacidad te escuchara, ¿qué le dirías?

Que siga adelante, que actúe, que salga del cascarón y se divierta. Esa es la vida, pasarla chévere porque si te estancas, no tienes una proyección hacia otro lado. Yo sé que uno siempre tiene miedos, pero es mejor mandarte a hacer las cosas a que quedarte paralizado sin hacer nada.

Trabajo realizado para el curso de Crónicas y Entrevistas 2025-I.