La fotografía es una herramienta valiosa para presentar contextos trágicos y propios de nuestra realidad, pero quienes los retratan se enfrentan a dilemas éticos entre informar y salvaguardar la dignidad humana en el instante de disparar la cámara.

Por Igor García y Paolo Velita

“Un gran poder conlleva una responsabilidad”, frase que se remonta a la Roma antigua y a la época de Damocles. Bien podría aplicarse al acto de tomar fotografías, especialmente en contextos de guerra, disputas territoriales o realidades invisibilizadas, pero cotidianas y alarmantes. Cada fotógrafo busca retratar estas tragedias desde su propia perspectiva con el objetivo de visibilizarlas e informar, aspirando a generar un impacto social que propicie un verdadero cambio.

Sin embargo, estas imágenes no siempre conllevan beneficios, ni para quienes las contemplan ni para quienes las producen. La cámara puede ser una poderosa herramienta, pero también plantea dilemas complejos sobre el modo en el que se trata la realidad. Capturar instantes en medio de la desgracia humana no es tarea fácil. Aquellos detrás del lente caminan sobre una delgada línea ética, debatiéndose entre lo que es correcto mostrar y lo que no.

Píxeles de impacto

En un mundo marcado por crisis y caos constante, la fotografía emerge como una herramienta que visibiliza las aristas por resolver en cada contexto que el fotógrafo decide retratar. No se trata únicamente de capturar un instante, sino de condensar en una imagen la complejidad de una situación que, de otra manera, podría pasar desapercibida.

“Las fotografías sirven para confrontar, mostrar una realidad por muy dura que sea, y su poder de alcance es enorme. Existen fotos “emblemáticas” de algunos conflictos mundiales que han servido para que incluso personas que viven al otro lado del mundo alcen su voz en rechazo o cuestionen lo que está pasando más allá”, asegura la fotoperiodista peruana Angela Ponce.

Sin embargo, como advierte Julio Barrera, fotoperiodista, documentalista y docente universitario, las imágenes no tienen por sí solas la capacidad de cambiar el mundo: son las interpretaciones que se construyen a partir de ellas las que terminan influyendo en decisiones colectivas e individuales.

Un ejemplo que plantea el catedrático es la fotografía de Donald Trump durante un intento de atentado, donde se presenta al candidato con el puño el alto y la bandera estadounidense de fondo, mientras que sus guardias intentaban cubrirlo para evitar un nuevo disparo. “Es una foto que cambió un contexto y una realidad que ahora la estamos viviendo, pero solamente fue un elemento más que ayudó a aquellos cambios”, afirma.

La potencia simbólica de esa imagen catapultó la aprobación del entonces candidato presidencial, suficiente para consolidar su victoria electoral. Casos como este se replican en distintos rincones del mundo, donde la fotografía ha marcado agendas y conciencias, tal como lo demuestran trabajos realizados en Sudamérica.

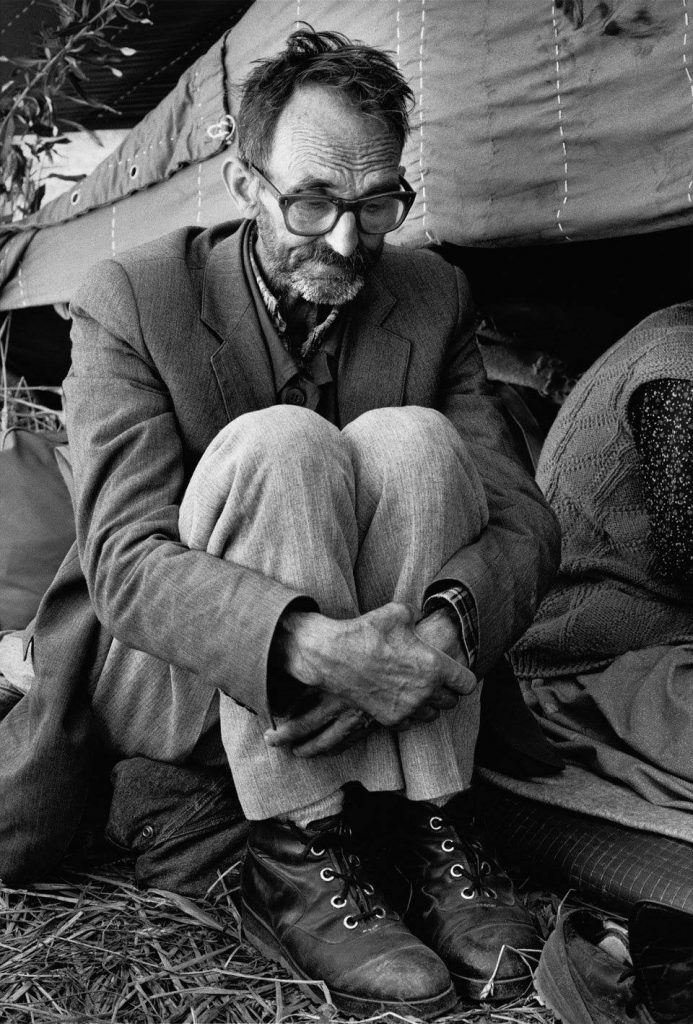

Uno de los más emblemáticos es Exodus, de Sebastião Salgado, proyecto en el que el brasileño invirtió más de seis años y que reúne más de 300 imágenes tomadas en 39 países. Con un tono monocromático que otorga unidad al conjunto, Salgado captura la desesperación e incertidumbre de los desplazados, pero también la resistencia y esperanza que emergen en medio del desarraigo.

A pesar de haber sido concluido hace más de 25 años, las fotografías mantienen plena vigencia. Sus retratos de las migraciones africanas, sudamericanas y de Medio Oriente se convirtieron en un referente internacional sobre el impacto humano de las guerras y los conflictos sociales. En consecuencia, fueron utilizados como material de denuncia y concientización por organismos internacionales y ONGs.

Más allá de las guerras, existen también problemas silenciosos que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas. Uno de ellos es retratado en El costo humano de los agrotóxicos, proyecto fotográfico del argentino Pablo Piovano, quien expone las graves consecuencias del uso de glifosato, un herbicida introducido en la agricultura argentina en 1996 sin estudios ambientales ni científicos. El propósito del trabajo es asegurar la producción de soja en zonas rurales.

Durante más de tres años, Piovano recorrió provincias agrícolas como Santa Fé, Córdoba y Misiones para documentar los efectos en la salud de las comunidades que habitan cerca de las áreas de fumigación. El propio fotógrafo ha relatado que la apertura de las familias hacia el proyecto fue casi unánime. “Me abrían las puertas como si me hubieran estado esperando para hablar del tema”, declara en entrevista con la página Visual Project.

El glifosato permaneció fuera de la discusión pública durante más de una década desde su introducción. No obstante, las imágenes de Piovano sirvieron como detonante para visibilizar la problemática, además de abrir el debate social y político en torno al uso de agroquímicos. Una muestra de ello es el logro de la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, la cual consiguió detener la construcción de una planta de Monsanto en Córdoba, uno de los principales fabricantes de pesticidas a nivel mundial.

La fotografía, por sí sola, tal vez no transforme una realidad de inmediato, pero proyectos como el de Piovano demuestran que puede sembrar la semilla del cambio. Generar conciencia e interpelar a la sociedad puede asentar la primera piedra hacia una vida más digna para comunidades enteras.

Un arma de doble filo

Las fotografías en contextos trágicos han sido cuestionadas a lo largo de la historia. Entre las más conocidas se encuentran La niña y el buitre, tomada por el fotoperiodista sudafricano Kevin Carter, y la icónica imagen de La niña de Napalm durante la guerra de Vietnam, capturada por Nick Ut. Ambas estremecieron al mundo, propagándose sobre todo por internet, al retratar el dolor humano con una crudeza imposible de ignorar.

“Hay situaciones en donde hay que ir un poco más allá para informar cómo también es un hecho que en la fotorreportería el dolor se usa como moneda de cambio para lograr más visibilidad”, asegura Barrera, quien advierte que, en muchos casos, el sufrimiento se convierte en un recurso explotado para obtener un mayor impacto mediático de la imagen y, con ella, de la realidad retratada.

La cámara es capaz de sensibilizar a las personas y de denunciar hechos lamentables, pero también corre el riesgo de deshumanizar o trivializar el sufrimiento. “La repetición constante de imágenes de dolor llegan a un punto donde no afecta, sino que todo lo contrario, insensibiliza”, añade el experto. De esta manera, la saturación visual de estas imágenes, puede generar una especie de anestesia social frente a la adversidad, reduciendo la empatía de la gente.

Además, como parte del periodismo, el sensacionalismo mediático tampoco escapa del fotoperiodismo. De acuerdo a Barrera, “el dolor vende mucho”, lo que explica por qué muchas redacciones priorizan representaciones impactantes por encima de otras que aportan mayor contexto o análisis. La búsqueda de lo llamativo puede convertir la tragedia en un recurso visual que tiene como objetivo únicamente atraer audiencia.

El dilema del “disparo”

Los fotoperiodistas que trabajan en contextos trágicos enfrentan uno de los retos más complejos de la profesión. No solo deben presenciar y convivir con el dolor humano en situaciones límite, sino que tienen la tarea de registrarlo con su cámara. Fotografiar el sufrimiento ajeno implica atravesar dilemas internos en cada encuadre y, antes de cada “disparo”, surge la pregunta sobre hasta dónde llegar.

“Un fotorreportero tiene que plantearse sus límites morales y éticos. No creo que sean estándar (…), pero uno moralmente debe construirse para afrontar situaciones en donde uno tiene que fotografiar más allá de lo que el otro quiera”, sostiene Barrera. Su reflexión apunta a la idea de que cada fotógrafo debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de informar y cuidar la imagen de las personas retratadas, pues las decisiones que se tomen en el campo no solo definen una imagen, sino también en cómo la realidad será percibida por otros.

Por su lado, Ponce considera que el límite debería ser no dejar de mostrar a las personas con dignidad y siempre mantener el respeto hacia las víctimas. Esto sin dejar de lado de mostrar lo que está sucediendo y el contexto, el cual puede resultar crudo. “Es clave ponerse en el lugar de la otra persona. También, debemos preguntarnos si es necesario disparar o si esa imagen es relevante para contar la historia”, explica la fotoperiodista, resaltando la importancia de la empatía en el momento de tomar una fotografía.

A ello se suman los cuestionamientos sobre la interacción entre fotógrafos y fotografiados, especialmente en torno al consentimiento. ¿Debe priorizarse la naturalidad de la imagen por encima del respeto hacia las personas? Esta tensión ética atraviesa gran parte del trabajo en escenarios de crisis, donde las circunstancias muchas veces impiden actuar como el fotógrafo desearía.

“Lo ideal es siempre tener permiso, pero lamentablemente en ese contexto de conflicto y emergencia no siempre es posible porque las personas están viviendo su propia tragedia. Algunos momentos suceden en cuestión de segundos y no queda tiempo para pedir permiso mientras tratas de hacer la foto”, admite Ponce. Además, añade que, en algunas ocasiones, las mismas personas, al observar a un fotógrafo, los llaman para difundir su situación.

En definitiva, el fotoperiodismo en contextos trágicos es un ejercicio tan necesario como complejo. Las imágenes tienen la capacidad de denunciar, sensibilizar y abrir debates que de otro modo permanecerían silenciados, pero también pueden caer en la explotación del dolor o en la banalización de la tragedia. La delgada línea entre informar y vulnerar la dignidad humana obliga a cada fotógrafo a cuestionarse constantemente sobre sus propios límites éticos y morales.

Al final, más allá de la fuerza estética o del impacto mediático de una fotografía, lo verdaderamente trascendente es que esta logre narrar la realidad con respeto y humanidad, recordando siempre que detrás de cada encuadre no hay solo una historia que contar, sino una vida que merece ser reconocida en toda su dignidad.